Fadenmodell

|

Fadenmodell |

|

Das Fadenmodell ist die einfachste Repräsentation, um die geometrische Wirkung der Augenmuskulatur zu beschreiben. Es wurde von Krewson 1950 formuliert. Entsprechend dem Fadenmodell wird ein Muskel als dünner Faden mit einer Insertion auf dem Bulbus und einem Ursprung in der Orbitahöhle angenommen. Krewson nahm an, dass die Fäden immer straff gezogen sind, und somit der Muskelpfad als kürzester Weg zwischen Ursprung und Insertion verläuft.

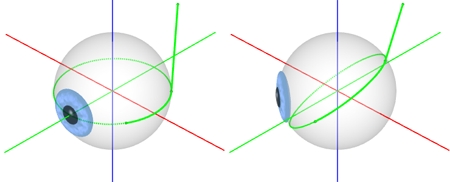

Muskelpfad des Fadenmodells in Primär (links) und Sekundärposition (rechts)

Da der Muskelpfad in diesem Modell den kürzesten Weg von Ursprung zu Insertion beschreibt, bildet jener Kreis, der die Muskelwirkung auf dem Bulbus beschreibt, immer einen Großkreis (Muskelwirkungskreis, siehe Abbildung). Dadurch ist die Berechnung des Tangentialpunktes wesentlich vereinfacht.

Modellprognosen, die mit dem Fadenmodell erstellt wurden, entsprechen nur sehr bedingt klinischen Erwartungen, speziell in Sekundär- und Tertiärpositionen. Nur in Primärposition liefert das Fadenmodell akzeptable Prognosewerte für Muskelpfad und Muskelwirkung. Die linke Darstellung der Abbildung zeigt ein linkes Auge mit dem m. rectus lateralis in Primärposition, wobei die rechte Darstellung eine Adduktion um 35° (sekundäre Blickposition) darstellt. Es ist leicht zu erkennen, dass der m. rectus lateralis bei dieser Adduktion seinen Muskelpfad mit der Blickrichtung nach oben "verschiebt", was keiner klinischen Beobachtung entspricht. Diese Verschiebung wirkt sich in einer drastischen Änderung der Muskelzugrichtung und somit in einer abnormalen Rotation des Auges aus (der m. rectus lateralis wird zum Heber!). Der m. rectus lateralis kann in dieser Augenposition seine nach außen drehende Hauptwirkung nicht aufrecht erhalten, er "verrutscht" sozusagen mit der Einwärtsdrehung des Bulbus.