Hess-Lancaster Test

|

Hess-Lancaster Test |

|

Der Hess-Lancaster Test oder Hess-Test ist ein Test für Binokularfunktionen mit für beide Augen getrennten Bildern. Dieser klinische Test wird vom SEE++ System mit dem "virtuellen Patienten" nachgebildet, um Vergleiche zwischen real am Patienten gemessenen Daten durchführen zu können.

Bei der klinischen Untersuchung wird wie folgt vorgegangen:

| 1. | Der Patient trägt Rot-Grün-Gläser mit dem Rotfilter initial vor z.B. dem rechten Auge (fixierendes Auge). |

| 2. | Der Patient hält einen projizierbaren, grünen Lichtzeiger, der Untersucher einen roten Lichtzeiger. |

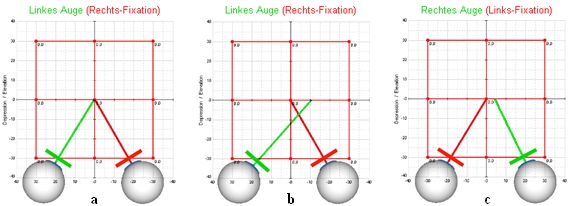

| 3. | Der Untersucher projiziert das rote Licht auf einen Schirm und fordert den Patienten auf, sein grünes Licht (folgendes Auge) zu überlagern. Unter normalen Umständen sollten beide Lichter in allen neun Hauptblickrichtungen überlagert werden (siehe Abbildung a). |

| 4. | Nun wird der Rotfilter auf das andere Auge gegeben und der Vorgang mit dem anderen, damit fixierenden Auge wiederholt. |

Wenn der Patient jetzt mit dem linken "normalen" Auge fixiert, ist zur Fixationsaufnahme nur eine "normale" Innervation erforderlich. Ist aber zum Beispiel der rechte m. rectus medialis paretisch, dann wird der grüne Projektionsstab des Patienten auf einen Punkt zeigen, der die korrekte Ausrichtung nicht erreicht (siehe Abbildung c).

Reaktion des Patienten beim Hess-Test

Eine andere mögliche Abweichung tritt auf, wenn der Patient beispielsweise eine Abduzensparese auf dem rechten Auge hat und mit demselben Auge (roter Filter) fixiert. Dann wird der "normale" m. rectus medialis des linken Auges exzessiv innerviert (Hering'sches Gesetz) und als Folge hiervon wird der grüne Zeiger des Patienten auf einen Punkt des Schirmes zeigen, der über die korrekte Ausrichtung hinaus geht (siehe Abbildung b). Nachdem der Test ausgeführt wurde, werden die relativen Positionen durch gerade Linien verbunden.

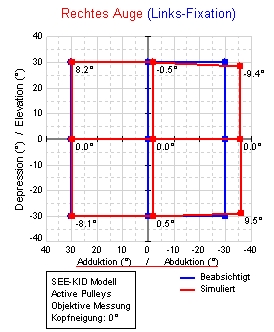

Das Ergebnis des Hess-Tests sind im Normalfall zwei Diagramme (Links- und Rechts-Fixation) mit den jeweils eingetragenen Blickrichtungspunkten, die wiederum die Abweichung und den Schielwinkel darstellen (siehe untenstehende Abbildung).

Beispiel einer Links-Fixation beim Hess-Test

In diesem Diagramm stellen die blauen Punkte die vom Patienten zu fixierenden (beabsichtigten) Blickpositionen, und die roten Punkte die vom Patienten mit dem folgenden Auge erreichten Blickpositionen dar. Man kann an allen blauen bzw. roten Punkten dann die jeweilige Abweichung der binokularen Koordination feststellen. Gleichzeitig wird neben jedem roten (folgenden) Blickpositionspunkt die Torsion des folgenden Auges textuell angegeben, um auch eine Information über die Verrollung der Augen zu bekommen. Überblicksmäßig kann die Interpretation des Diagramms am Beispiel einer Parese des m. rectus medialis am rechten Auge folgendermaßen aussehen:

|

|

||||||

|

|

|

Veränderungen im Diagramm sind eine prognostische Hilfe. Beispielsweise wird eine Lähmung des m. rectus superior des rechten Auges eine verminderte Aktion des betroffenen Muskels und eine vermehrte des Synergisten (m. obliquus inferior des linken Auges) zeigen (siehe Abbildung a). Als Folge dieser großen Inkomitanz beider Diagramme ist die Diagnose direkt möglich. Wenn sich aber der paretische Muskel erholt hat, zeigen beide Diagramme wieder Normalwerte an. Bleibt die Parese jedoch bestehen, ändern sich die Formen beider Diagramme, und es entwickelt sich eine sekundäre Kontraktur des ipsilateralen Antagonisten (m. rectus inferior des rechten Auges), die sich auf dem Diagramm als Überaktion zeigt. |

Dies kann zu einer sekundären (Hemmungs-)Lähmung des m. obliquus superior des linken Auges führen, was auf dem Diagramm als verminderte Aktion deutlich wird (siehe Abbildung b) und den falschen Eindruck erwecken könnte, dass der m. obliquus superior des linken Auges der ursprünglich gelähmte Muskel gewesen sei. Im Verlauf der Zeit werden die beiden Diagramme immer konkomitanter, bis es unmöglich werden kann, zu bestimmen, welcher der primäre paretische Muskel gewesen ist (siehe Abbildung c).

Das SEE++ System enthält keine Simulation von Genesungsprozessen oder Heilungsverläufen. Es bietet aber trotzdem die Möglichkeit, solche Verläufe, genauso wie operative Eingriffe, in Form von Szenarien zu speichern und die Veränderungen durch die geeignete Wahl von Parametern im Kräftemodell nachzubilden.