Trochlearisparese

|

Trochlearisparese |

|

Im zweiten Beispiel soll eine m. obliquus superior Parese am rechten Auge simuliert werden. Auch dies ist ebenso wie die Abduzensparese eine inkomitante Schielform, das heißt der Schielwinkel nimmt in der Hauptfunktionsrichtung des betroffenen Muskels zu. Die vertikale Höhenabweichung nimmt entsprechend in Richtung Adduktion und Depression zu, ebenso nimmt in Abduktion die Auswärtsrollung (Extorsion) zu. Die horizontale Komponente wird im Sinne einer mehr oder weniger konvergenten Abweichung (Einwärtsschielstellung) beeinflusst (horizontale Inkomitanz, A-Phänomen). Auch hier kann die Ursache ähnlich der Abduzensparese unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma sein. Der ebenfalls lange Weg des Nervus Trochlearis ist wie der Verlauf des Nervus Abducens für eine traumatische Verletzung sehr anfällig. Klinisch nimmt der Patient in der Regel eine Kopfzwangshaltung (Linksneigung) zum Ausgleich der Auswärtsrollung (Extorsion) und zur Aufrechterhaltung des binokularen Sehens ein. Höhenverschobene und auswärtsverkippte Doppelbilder nehmen im Abwärtsblick und in Konvergenz zu (Hauptfunktionsbereich des Muskels).

Simulation der Pathologie

Ähnlich der Simulation der bereits beschriebenen Abduzensparese ist auch hier in Folge der Nervenschädigung die kontraktile Kraft des Muskels zu vermindern sowie zusätzlich die elastischen Elemente zu verändern. Dies soll die Grundlage für die Simulation darstellen.

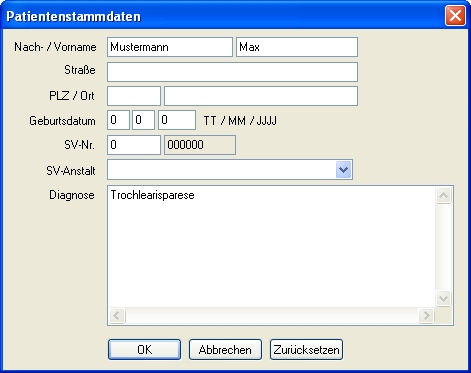

Als erster Schritt wird ein neuer Patient angelegt. Dazu dient der Menüpunkt "Patient" - "Neuer Patient", welcher folgenden Dialog anzeigt:

In diesem Dialog können Daten über den Patienten eingegeben werden. Nach dem Klicken auf den "OK" Button ist der neue Patient angelegt und es kann mit der Simulation begonnen werden.

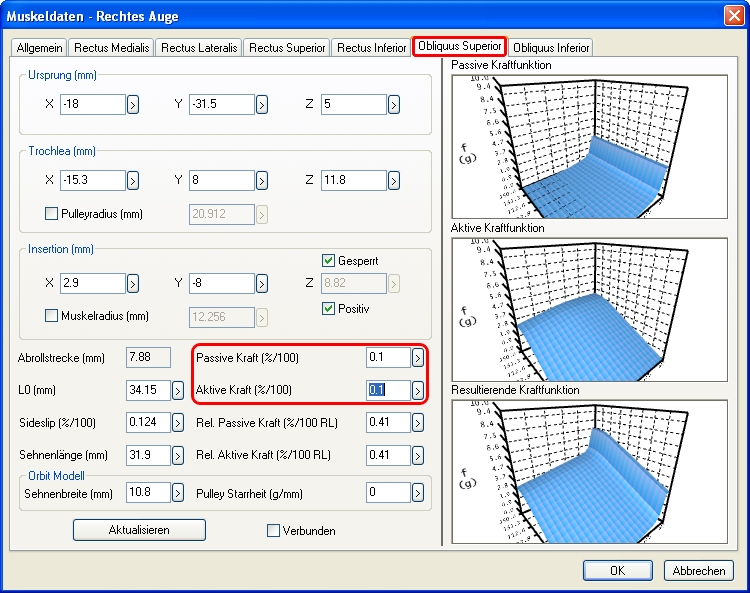

Um die Trochlearisparese erfolgreich simulieren zu können, muss die Kraft des m. obliquus superior des rechten Auges vermindert werden. Diese Kraftverminderung kann in SEE++ im Muskeldaten-Dialog durchgeführt werden, welcher entweder durch den Menüpunkt "Stammdaten" - "Rechtes Auge" - "Muskeln", oder durch den Baum im linken Teil des Programmfensters über den Punkt "Muskeldaten" in der Sektion für das rechte Auge aufgerufen wird. In dem erscheinenden Fenster gibt es jetzt im oberen Bereich mehrere "Karteikarten", nämlich eine mit allgemeinen Parametern und eine für jeden Muskel. Durch einen Klick auf die Karteikarte "Obliquus Superior" sieht der Dialog nun so aus:

In den Feldern "Passive Kraft" und "Aktive Kraft" kann jetzt die jeweilige Kraftkomponente des Muskels geschwächt werden indem statt 1 %/100 dort jeweils 0.1 %/100 eingetragen wird und der Dialog mit einem Klick auf "OK" geschlossen wird.

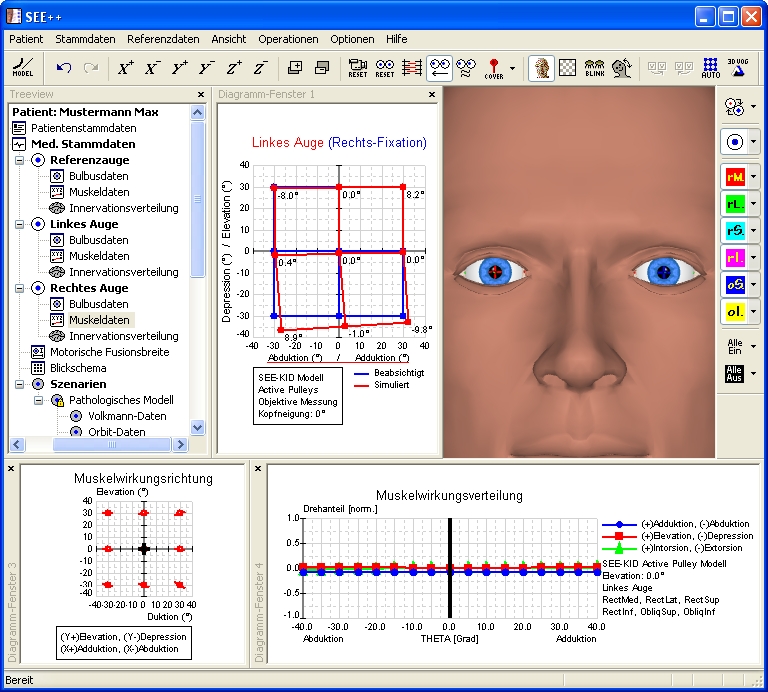

Nun wird das Hess-Diagramm neu berechnet, welches die Änderungen im Muskeldaten-Dialog sofort berücksichtigt. Standardmäßig wird das Hess-Diagramm für das linke Auge bei Rechts-Fixation im Diagramm-Fenster 1 angezeigt. Nachdem die Berechnung des Hess-Diagramms erfolgreich abgeschlossen wurde sieht man folgendes:

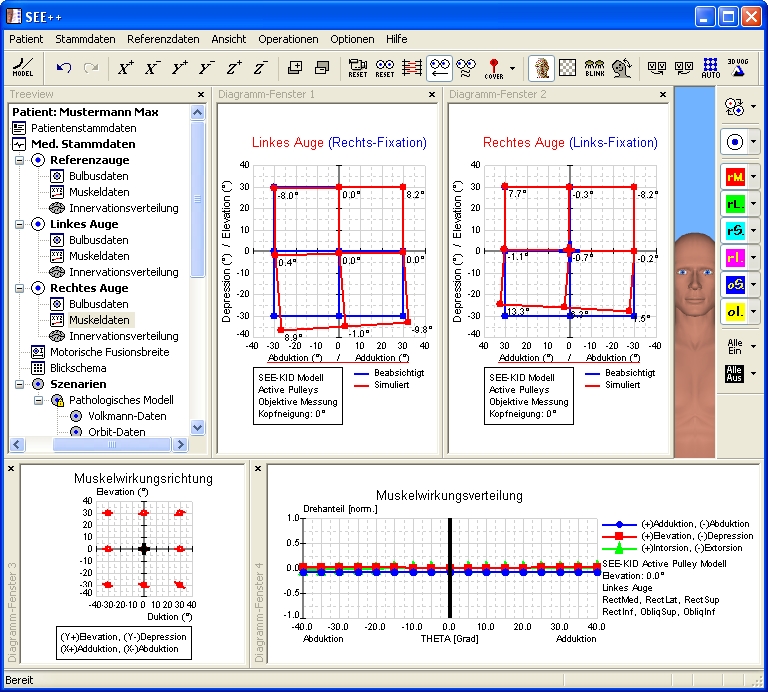

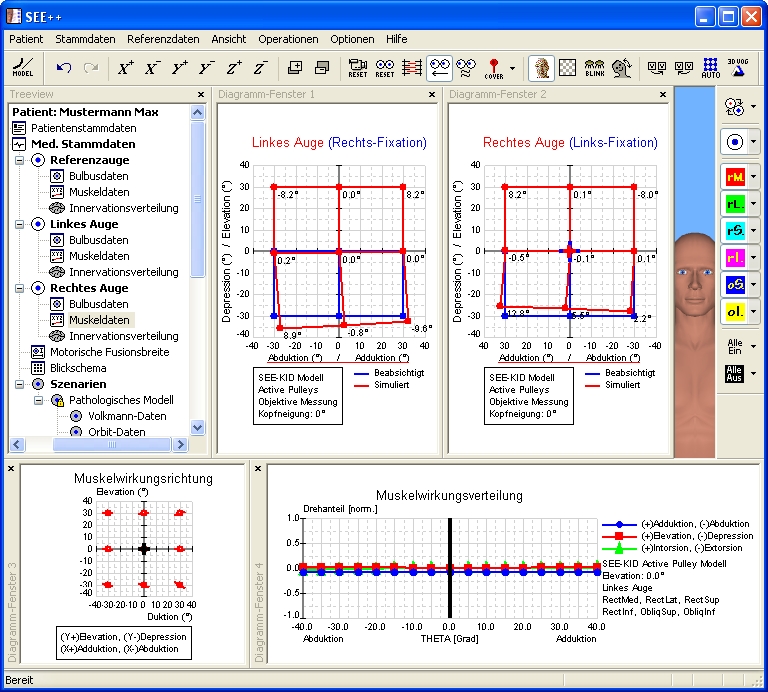

In dem berechneten Hess-Diagramm sieht man nun deutlich die überschießende Reaktion des m. rectus inferior des linken Auges bei Rechts-Fixation. Um das zweite Hess-Diagramm für das rechte Auge bei Links-Fixation anzuzeigen, genügt ein Klick auf das Menü "Ansicht" - "Diagramm-Fenster 2". Im nun eingeblendeten Diagramm-Fenster 2 wird standardmäßig das Hess-Diagramm für das rechte Auge bei Links-Fixation angezeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann klicken sie mit der rechten Maustaste in eines der Diagramm-Fenster und wählen sie in dem Menü das gewünschte Diagramm aus, indem sie es mit der linken Maustaste anklicken. Wenn man nun die Größe der beiden Diagramme entsprechend anpasst, indem man mit der Maus auf die Trennlinie zwischen den Diagrammen klickt und sie mit der gedrückten linken Maustaste verschiebt, so erhält man folgendes Bild:

Im Hess-Diagramm für das rechte Auge bei Links-Fixation sieht man nun deutlich die nach unten in Adduktion zunehmende inkomitante Einschränkung des oberen schrägen Muskels des rechten Auges. Anhand der Ergebnisse der Simulation, die in den Hess-Diagrammen dargestellt werden, kann die Simulation der Trochlearisparese als abgeschlossen angesehen werden.

Operative Korrektur

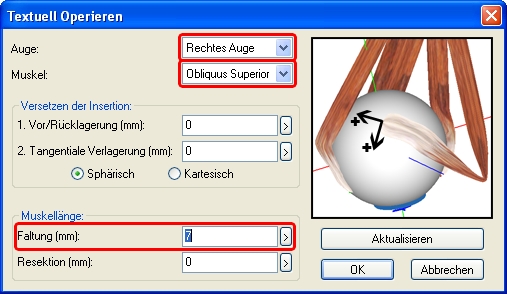

Für die operative Korrektur der simulierten Trochlearisparese ist eine Stärkung des paretischen Muskels notwendig. Die Operation erfolgt durch Faltung des betroffenen m. obliquus superior. Um in SEE++ einen Muskel zu falten wird der Dialog "Textuell Operieren" verwendet, der mit dem Menüpunkt "Operationen" - "Textuell Operieren" aufgerufen wird. Nachdem der Dialog geöffnet wurde, werden zunächst das gewünschte Auge und der gewünschte Muskel ausgewählt, in diesem Fall das rechte Auge und der m. obliquus superior. Nun wird eine Faltung des gewählten Muskels von 7 mm durchgeführt indem im Feld "Faltung (mm)" der entsprechende Wert eingetragen wird. Das folgende Bild zeigt den Dialog mit der eingetragenen Faltung:

Nachdem der Dialog mit einem Klick auf den Button "OK" geschlossen wurde, führt das Programm eine Berechnung der beiden Hess-Diagramme durch. Ist die Berechnung fertig gestellt, so ergibt sich folgendes Bild:

Wenn man sich nun die beiden Hess-Diagramme ansieht, so kann man erkennen, dass das Ziel der operativen Korrektur, die doppelbildfreie Zone in die Primärposition zu bekommen, erreicht wurde. Außerdem wurde die nach unten in Adduktion zunehmende inkomitante Einschränkung des oberen schrägen Muskels des rechten Auges durch die Faltung leicht reduziert. Eine vollständige "Heilung" der Parese, also auch in extremer Adduktion und Depression, durch Änderung der innervationellen Komponente im Modell ist klinisch nicht möglich, da ein operativer Eingriff an der Innervation des Muskels nichts verändern kann.