Pulleymodelle

|

Pulleymodelle |

|

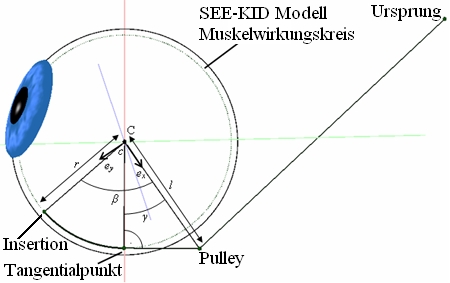

Das SEE++ System implementiert 3 Modelle, die Pulleys berücksichtigen, nämlich das SEE-KID Modell, das SEE-KID Active Pulley Modell und das Orbitmodell. Diese Modelle definieren einen Pulley als zusätzlichen Punkt für die geometrische Definition des Muskelpfads. Die Pulleys als funktionelle Elemente wurden von Miller und Demer 1989 entdeckt und mit Hilfe von MRT (Magnetresonanztomographie) und histologischen Untersuchungen dreidimensional vermessen. Durch die zusätzliche Einführung eines Pulleys bewegt sich ein Muskel während der Änderung einer Blickposition im hinteren Orbitabereich kaum. Der funktionelle Ursprung, d.h. jener Punkt, der für die Berechnung der Kraftwirkungsrichtung eines Muskels herangezogen wird, ist nunmehr nicht der anatomische Ursprung, sondern der Pulley. Dies bewirkt eine starke Stabilisierung des Muskels im Verlauf vom Pulley bis zur Insertion mit der Auswirkung, dass der Muskel in extremen Blickpositionen seine grundsätzliche Hauptwirkungsrichtung beibehalten kann.

Muskelpfad bei Anwendung des SEE-KID Modells

Die Modelle, die Pulleys berücksichtigen, liefern die bisher besten Prognoseergebnisse in geometrischer Hinsicht mit klinischen Vergleichsdaten. Die Erkenntnis, dass ein Pulley als Halteapparat als zusätzliche anatomische Struktur des Auges gesehen werden kann, löste auch viele offene Fragen in klinischer, operativer Hinsicht. Des Weiteren sind Pulleys elastisch an die Orbitawand gekoppelt, sie können sich also in weiten Tertiärpositionen etwas verschieben und beeinflussen und korrigieren somit wiederum den Muskelverlauf (Grundlage der "funktionellen Topographie"). Auch diese Eigenschaft trägt wesentlich zur mechanischen Stabilisierung der Wirkungsrichtungen und somit des gesamten okulomotorischen Apparats bei.

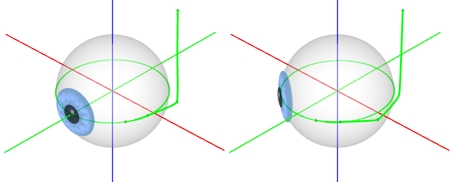

Muskelpfad des SEE-KID Active Pulley Modells in Primär (links) und Sekundärposition (rechts)

Das SEE-KID Active Pulley Modell unterscheidet sich vom SEE-KID Modell und vom Orbitmodell dadurch, dass bei diesem Modell die Pulleys nicht als fixe, statische Elemente simuliert werden, sondern sich aktiv mit dem Auge mitbewegen. So bewegt sich zum Beispiel der Pulley des m. rectus lateralis nach vorne, wenn das Auge in Adduktion blickt (siehe Abbildung) und nach hinten, wenn das Auge sich in Richtung Abduktion bewegt. Durch diese Bewegung wird die Hauptwirkungsrichtung des Muskels auch in extremen Blickpositionen optimal erhalten.